株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、1.週1回以上飲酒するかつお酒好きの20~60代の男女/2.内科医を対象に、「秋の食欲と飲酒習慣の変化」に関する調査を行いました。

秋は「食欲の秋」と呼ばれ食事の楽しみが増える季節であり、旬の味覚とお酒を一緒に楽しむ機会が多くなるのではないでしょうか。

その一方で、飲酒量の増加と食べすぎの相乗効果による健康リスクも懸念されます。

では、人々の飲酒習慣や食生活は秋を迎えることでどのような変化があるのでしょうか。

そこで今回、株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、1.週1回以上飲酒するかつお酒好きの20~60代の男女/2.内科医を対象に、「秋の食欲と飲酒習慣の変化」に関する調査を行いました。

調査概要:「秋の食欲と飲酒習慣の変化」に関する調査

【調査期間】2025年10月3日(金)~2025年10月6日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,044人(1.530人/2.514人)

【調査対象】調査回答時に1.週1回以上飲酒するかつお酒好きの20~60代の男女/2.内科医であると回答したモニター

【調査元】株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで内科医を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

全文版はこちら

食欲の秋、最も人気の旬食材は「サンマ」!

はじめに、季節の変化が食や飲酒に与える影響について、週1回以上飲酒するかつお酒好きの20~60代の男女にうかがいました。

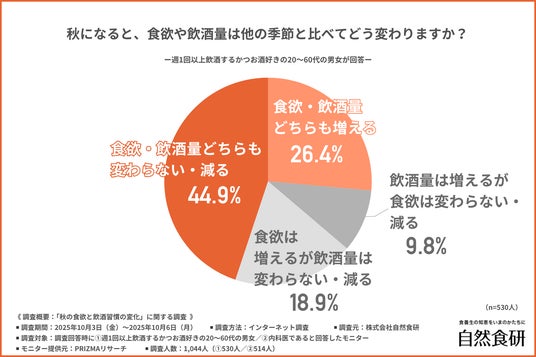

「秋になると、食欲や飲酒量は他の季節と比べてどう変わるか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『食欲・飲酒量どちらも増える(26.4%)』

『飲酒量は増えるが食欲は変わらない・減る(9.8%)』

『食欲は増えるが飲酒量は変わらない・減る(18.9%)』

『食欲・飲酒量どちらも変わらない・減る(44.9%)』

『食欲・飲酒量どちらも変わらない・減る』が最多となった一方で、「どちらも増える」と回答した方が約3割となり、約3人に1人が秋になると食もお酒も進む傾向にあることがわかりました。

気温の低下や旬の味覚の充実など、いわゆる“食欲の秋”ならではの季節要因が影響していると考えられ、秋は食事もお酒もより楽しむ機会が増える季節であることがうかがえます。

「食欲の秋」という言葉があるように、この季節は旬の味覚を楽しむ機会が多くなります。

では、秋に特に「食べたい」と感じるのは、どのような食材なのでしょうか。

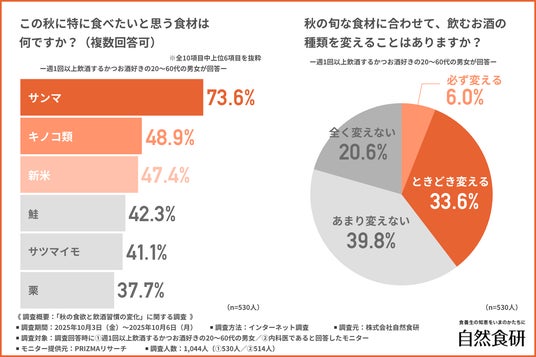

「この秋に特に食べたいと思う食材」について尋ねたところ、『サンマ(73.6%)』が最も多く、『キノコ類(48.9%)』『新米(47.4%)』となりました。

秋の味覚として最も多くの方が挙げたのは『サンマ』で、圧倒的な人気を示しました。

続いて『キノコ類』『新米』といった、旬と季節感を感じさせる食材が上位に並びました。

旬の食材への関心が高まる中で、その味をより引き立てるお酒を意識的に選ぶ方もいるのではないでしょうか。

そこで、「秋の旬な食材に合わせて、飲むお酒の種類を変えることはあるか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『必ず変える(6.0%)』

『ときどき変える(33.6%)』

『あまり変えない(39.8%)』

『全く変えない(20.6%)』

お酒を選ぶ際、秋の旬な食材に合わせて飲むお酒を変えると回答した方が約4割となりました。

旬の味覚に合わせてお酒を選ぶ“季節の楽しみ方”を意識していることがうかがえ、秋は料理とお酒のペアリングをより意識する季節といえそうです。

秋に選ばれるお酒No.1は「ビール」!相性のよい秋の味覚と体調変化

旬の食材に合わせてお酒を選ぶ方の割合がわかりましたが、季節そのものがお酒の嗜好を左右する場合もあります。

では、秋という季節になると、どのようなお酒を飲みたいと思うのでしょうか。

引き続き、週1回以上飲酒するかつお酒好きの20~60代の男女に聞きました。

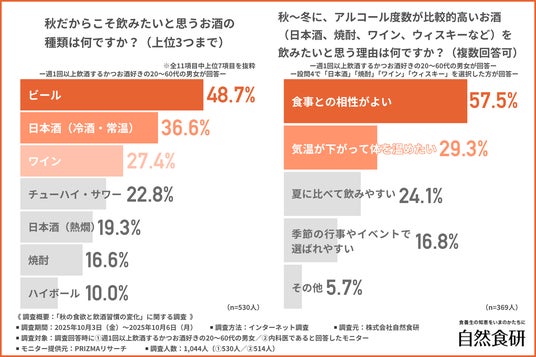

「秋だからこそ飲みたいと思うお酒の種類」について尋ねたところ、『ビール(48.7%)』が最も多く、『日本酒(冷酒・常温)(36.6%)』『ワイン(27.4%)』となりました。

秋でも『ビール』が根強い人気を維持している一方で、『日本酒(冷酒・常温)』『ワイン』といった食事の最中に楽しめるお酒を飲みたいと思う方もいることがわかりました。

この結果から、食との相性を重視し食材の味を引き立てる選択を意識する方もいると考えられます。

では、秋から冬にかけて、比較的アルコール度数の高いお酒を飲みたいと感じる理由は何なのでしょうか。

前の質問で『日本酒』『焼酎』『ワイン』『ウィスキー』を選択した方にうかがいました。

「秋~冬に、アルコール度数が比較的高いお酒(日本酒、焼酎、ワイン、ウィスキーなど)を飲みたいと思う理由」について尋ねたところ、『食事との相性がよい(57.5%)』が最も多く、『気温が下がって体を温めたい(29.3%)』となりました。

秋~冬にかけてアルコール度数の高いお酒を飲みたくなる理由として最も多かったのは『食事との相性がよい』で、季節の料理と一緒に楽しみたいという意識が強いことがうかがえます。

次いで『気温が下がって体を温めたい』と続き、寒さや気候の変化に合わせてお酒の選び方が変化していることが見て取れます。

“秋は度数の高いお酒が好まれる?”注意点とは?

食事との相性や寒さ対策として度数の高いお酒が好まれる季節は、知らず知らずのうちに飲酒量が増えてしまう場合もあります。

では、こうした季節的な飲酒傾向の変化は、医療現場においてどのように影響しているのでしょうか。

ここからは、内科医にうかがいました。

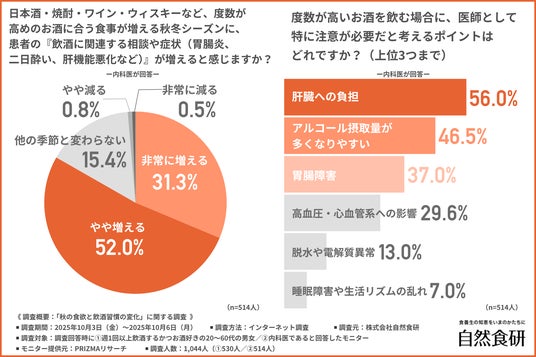

「日本酒・焼酎・ワイン・ウィスキーなど、度数が高めのお酒に合う食事が増える秋冬シーズンに、患者の『飲酒に関連する相談や症状(胃腸炎、二日酔い、肝機能悪化など)』が増えると感じるか」について尋ねたところ、約8割が『非常に増える(31.3%)』『やや増える(52.0%)』と回答しました。

大多数が、秋冬シーズンに飲酒に関連する相談や症状の増加を感じていることがわかりました。

気温の低下やイベントシーズンによる飲酒機会の増加が影響しているとみられ、体調を崩す前段階での“軽い不調”に気づかず、習慣的な飲酒を続けてしまうケースがある可能性もうかがえます。

飲酒による体調変化を“実際に診る側”である内科医は、どのリスクを最も重視しているのでしょうか。

「度数が高いお酒を飲む場合に、医師として特に注意が必要だと考えるポイント」について尋ねたところ、『肝臓への負担(肝機能障害リスク)(56.0%)』が最も多く、『アルコール摂取量が多くなりやすい(飲み過ぎリスク)(46.5%)』『胃腸障害(胃痛・胸やけ・消化不良)(37.0%)』となりました。

多くの内科医が、飲酒による肝機能への影響を懸念していることがわかります。

特に、秋冬シーズンは食事量も増える場合があるため、肝臓にかかる負担が重なりやすい季節といえます。

飲み過ぎを防ぐ意識とともに、休肝日を設けるなどの習慣的ケアが求められるといえます。

アルコール度数が高いお酒を飲む際に内科医が推奨することは?

内科医が注意を促すポイントとして、肝臓への負担や飲み過ぎリスクが挙げられました。

では、そうしたリスクを防ぐために、度数の高いお酒を飲む際にどのような行動を心がけるべきなのでしょうか。

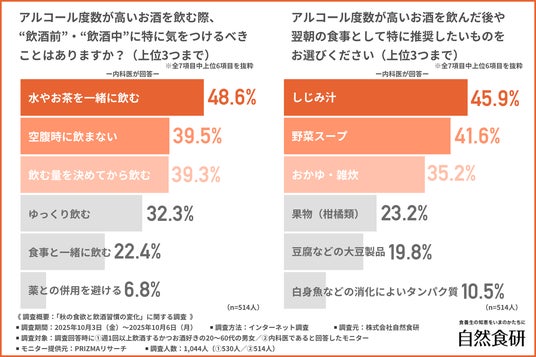

内科医に、「アルコール度数が高いお酒を飲む際、“飲酒前”・“飲酒中”に特に気をつけるべきこと」について尋ねたところ、『水やお茶を一緒に飲む(48.6%)』が最も多く、『空腹時に飲まない(39.5%)』『飲む量を決めてから飲む(39.3%)』となりました。

この結果から、脱水や急性アルコール中毒を防ぐための基本行動が重視されていることがわかります。たとえば、水分をこまめに補給することや、空腹時の飲酒を避けることなど、日頃からの意識づけが鍵となります。

また、体調を整えるためには、飲酒時だけでなく飲んだ後の過ごし方も非常に重要です。特に翌朝の食事内容は、体の回復に大きく影響するとされています。

では、アルコール度数の高いお酒を飲んだ後や翌朝に、内科医が推奨する食事にはどのようなものがあるのでしょうか。

「アルコール度数が高いお酒を飲んだ後や翌朝の食事として特に推奨したいもの」について尋ねたところ、『しじみ汁(45.9%)』が最も多く、『野菜スープ(41.6%)』『おかゆ・雑炊(35.2%)』となりました。

温かく消化によい食事への関心が高いことがうかがえ、中でも、しじみ汁は内科医からの信頼が厚いことが示されました。

では、アルコール度数が高いお酒を飲んだ後や翌朝の食事として『しじみ汁』を推奨する理由とは何なのでしょうか。

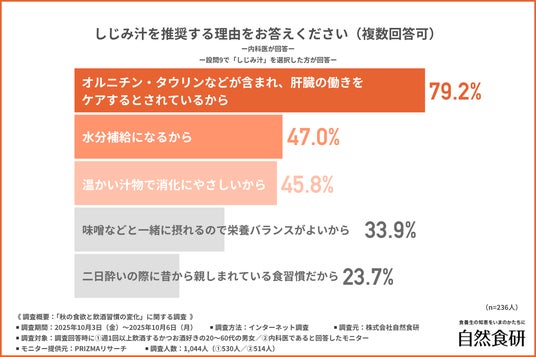

前の質問で『しじみ汁』と回答した方に、「しじみ汁を推奨する理由」について尋ねたところ、『オルニチン・タウリンなどが含まれ、肝臓の働きをケアするとされているから(79.2%)』が最多で、『水分補給になるから(47.0%)』『温かい汁物で消化にやさしいから(45.8%)』となりました。

しじみ汁は、古くから親しまれてきた伝統的な料理の一つで、現代においてもその栄養バランスや体へのやさしさが注目されています。

しじみに含まれるオルニチンやタウリンなどのアミノ酸は、一般に肝臓に関係する研究対象として取り上げられることがあり、健康を意識する方々の間で関心を集めています。

また、温かい汁物として体をいたわるような食習慣は、現代のライフスタイルにも馴染みやすいものといえるでしょう。

科学的な知見と伝統的な食文化が交わる、日々の食事の一つとして注目されています。

まとめ:秋の味覚と飲酒のバランスに見る“健康志向の深化”

今回の調査で、秋は「食欲の秋」と呼ばれるように、食事もお酒も楽しむ季節として多くの方に意識されていることが明らかになりました。

秋の食欲や飲酒量について、「どちらも変わらない・減る」が最多となった一方で、「どちらも増える」と回答した方が約3人に1人となり、秋になると食事もお酒も進む傾向が見られました。

秋に食べたい食材としては「サンマ」「キノコ類」「新米」など、旬を感じさせる伝統的なものが上位を占め、約4割が秋の旬な食材に合わせて飲むお酒を変えると回答したことから、旬の食材に合うお酒を選びながら、季節ならではの味覚をより楽しもうとしている様子がうかがえます。

秋だからこそ飲みたいと思うお酒の種類としては、「日本酒」や「ワイン」といった“食事とともに味わうお酒”の人気が高まっていることもわかりました。

また、秋~冬にアルコール度数が高いお酒を飲みたいと思う理由として「食事との相性がよい」「体を温めたい」などが挙げられたことから、季節に関わる食材や気温との調和を重んじる意識が感じられます。

しかし、内科医の約8割が「秋冬は飲酒関連の相談や症状が増える」と回答しており、アルコール度数が高いお酒を飲む機会の増加が健康トラブルにつながる可能性も明らかになりました。

肝臓への負担や胃腸障害など、見えにくい不調が積み重なるリスクに対して、医師の立場からも警鐘が鳴らされています。

さらに、アルコール度数が高いお酒を飲む際の注意点として「水やお茶を一緒に飲む」「空腹時を避ける」「量を決めて飲む」といった基本的な行動が挙げられ、飲酒に対する自己管理意識が重要であることが示されました。

そのようなことから、アルコール度数が高いお酒を飲んだ後や翌朝に推奨される食事として最も多く選ばれたのは『しじみ汁』でした。

理由として「オルニチン・タウリンなどが含まれ、肝臓の働きをケアするとされている」ことが挙がっており、科学的にも裏づけのある伝統食が内科医に評価されていることがうかがえます。

飲酒習慣がある方は、しじみ汁を日常生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

自然食研の「しじみ習慣」

今回、「秋の食欲と飲酒習慣の変化」に関する調査を実施した株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、「しじみ習慣」(https://www.sizenshokken.co.jp/front/category/shijimi/)を販売しています。

しじみ習慣は、ある社員の思い出話がきっかけで研究が始まり、生まれた商品です。

できるだけ素材そのものの良さを活かした商品をお届けしたい、という思いを込めて、「しじみ習慣」を皆様のもとにお届けしています。

■しじみのこだわり

<しじみの栄養>

オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、小さなしじみには多くの栄養が含まれています。

ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれています。

そして、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。

<しじみ習慣の製法>

1.しじみを煮出して濃いエキスに

しじみは生鮮食品です。鮮度と栄養成分を損なわないよう、採取したしじみを煮出して濃いエキスにします。

加工場は、山の湧き水で満たされたしじみ池の近く。

食品安全管理の国際規格である「ISO22000」を取得しています。

2.水分をとばして栄養成分を粉末に

濃いエキスからさらに水分をとばし、栄養成分を粉末にします。

しじみの煮汁をまるごと粉末にしています。

3.しじみの濃いエキスをソフトカプセルに

しじみエキスの粉末に植物性のオイルを加えてペースト状にし、ソフトカプセルに詰めます。

粉末・液体・タブレット・ハードカプセルなど、健康食品にはさまざまな形状がありますが、召し上がりやすさや品質の劣化防止などを考慮して、ソフトカプセルがベストだと判断しました。

<品質管理>

徹底した管理体制で高品質を実現

しじみの産地では、定期的な水質検査をおこなっています。

また、できあがった製品に有害物質が含まれていないかどうかを、専門の機関で厳しく検査。

最終的に安全を確認したもの以外は、お客さまのお口に入らないようにしています。

<原材料>

品質のすべてを開示

原料のしじみはもちろんのこと、加工に必要な素材やカプセルの原料もすべて開示しています。

また、ソフトカプセルは、健康食品GMP認定工場で作られています。

・お問い合わせURL:https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/customer/inquiry/