国指定名勝の日本庭園「三溪園」のシンボル「旧燈明寺三重塔」を次世代に継承していくため、5年をかけた保存プロジェクトが始動しました。横浜市は、この保存プロジェクトの実現に向け、10月3日から、「ふるさとチョイス」において、クラウドファンディングを開始しました。

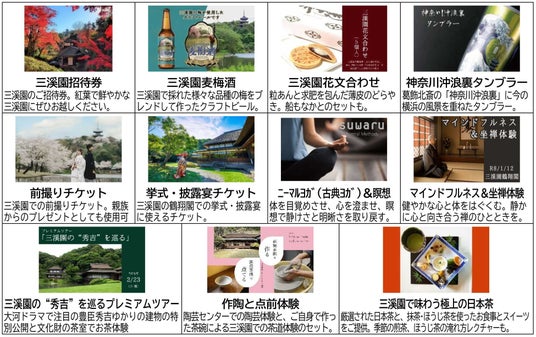

寄附のお礼として、三溪園でのお食事体験や文化体験、三溪園グッズなど、多種多様な返礼品をご用意しました。

文化財を未来へと受け継いでいくために、皆様の温かいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

■名勝三溪園 重要文化財「旧燈明寺三重塔保存プロジェクト」~守り、継ぐ。あなたの想いを「ふるさと納税で」。~

三溪園は、明治末から大正末にかけて実業家・原三溪によって造成された庭園です。原三溪は、自邸の庭園の公開を通して、地域の人々に安らぎと癒しを提供していました。横浜の発展に寄り添い続けた三溪園は、日本の歴史と文化を感じることのできる横浜市の貴重な観光資源の一つであり、これからも守り続けていく必要があります。

横浜市としては、三溪園を、これからも横浜市民の皆様や、横浜を訪れる皆様に安らぎを提供できる空間として維持できるよう、引き続き支援を続けていきます。

今年度からは、三溪園のシンボルである重要文化財「旧燈明寺三重塔」の保存プロジェクトを開始しました。文化財を未来へと受け継いでいくために、皆様の温かいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

■ 三溪園とは

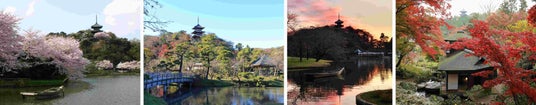

三溪園は、横浜市中区本牧に位置する、広さ約175,000平方メートル の日本庭園です。緑あふれる静かな空間は、横浜の中心部にありながら、都会の喧騒を忘れてほっと一息休める時間を過ごすことができます。

園内には、京都や鎌倉等様々な地域から移築された多くの歴史的建造物があり、自然と調和した景観を楽しむことができます。四季折々の催事を開催しており、年間を通じて多くの方にご来園いただいています。

■ 三溪園のシンボル「旧燈明寺三重塔」保存プロジェクト ~500年の時を超えて、室町の美を次世代へ~

旧燈明寺三重塔とは1457年(室町時代の康正3年)に建てられた、園内の建造物の中で最も古い建物。関東地方では最古の重要文化財の塔です。

細部は和様でまとめられ、室町時代の特徴を表し、屋根の軒反りや逓減率は穏やかで、安定した重厚感をご覧になれます。

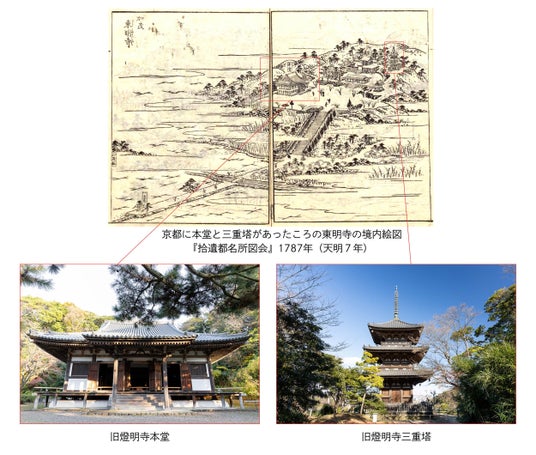

旧燈明寺からの移築燈明寺は、京都府南の相楽郡加茂町に所在した寺院で現在は廃寺となっていますが、江戸時代に刊行された京都の地誌で、現代の旅行ガイドブックの先駆けともいえる、『都名所図会』(みやこめいしょずえ)にも「東明寺」として掲載された名刹です。

燈明寺は明治以降衰微し、三重塔は1914年(大正3年)に三溪園へ移築されました。小高い丘に建てられたその姿は三溪園を象徴する存在となっています。

また、三重塔が移築されていた縁で、第二次世界大戦直後の台風の被害を受けて解体され再建できないままにあった旧燈明寺本堂は、1987年(昭和62年)に三溪園に寄贈され移築されました。同じ室町時代の三重塔と本堂は、かつての燈明寺の繁栄とその寺院の美しさが偲ばれます。

三溪園のシンボルとして

三重塔の移築は、その後の庭園造成の上で大きな鍵となり、臨春閣や聴秋閣などはこの三重塔を室内から景観として取り込めるよう配置されるなど、園内の随所から三重塔が美しく眺められるような配置の工夫が見られます。

旧燈明寺三重塔の保存プロジェクト

旧燈明寺三重塔は、1914年(大正3年)に三溪園へ移築されました。太平洋戦争の折、1945年(昭和20年)6月10日の空爆により至近弾を受け、その爆風、弾片で損傷を受け、1954年(昭和29年)に半解体修理を行いました。その後、屋根の葺き替えと部分的な修理を行い現在に至ります。

遠くから見ると、安定した重厚感の姿を見ることができますが、三重塔の上からの荷重が集中するところを中心に、部材が割れたり折れたりしている箇所があります。また、基壇(基礎の部分)もランダムに沈下しており、棟全体が捻じれながら傾いている状態です。そのため、建物の解体作業と並行して、構造や意匠に関する詳細な調査を実施し、得られた知見をもとに保存・修理工事の方針を慎重に検討しながら、プロジェクトを段階的に進めてまいります。

コラム:なぜ文化財は修繕が必要なの?

日本の文化財建造物の多くは木造であり、屋根や外壁などの外装部分は風雨や紫外線、湿度などの自然環境の影響を受けやすく、劣化による雨漏りや構造体への損傷を未然に防ぐためには、劣化が進行する前に修繕を行うことが不可欠です。こうした修繕を定期的に行うことにより、日本の木造建造物は将来に向けて良好な状態で形や構造を遺すことができます。三溪園では、園内にある10棟の重要文化財の修繕を約30年ごとに繰り返していますが、今回は、平成30年から16か年を3期に分けて、劣化状況等を踏まえて順番に修繕工事を行っています。

平成30年から令和5年の第1期修繕工事では、臨春閣、旧東慶寺仏殿及び月華殿の3棟の修繕工事を行いました。

令和6年から令和11年までの第2期修繕工事では、旧矢箆原家住宅と旧燈明寺三重塔の修繕を行っています。旧燈明寺三重塔は、令和7年度から令和11年度までの5か年のプロジェクトとなります。

500年の時を超えて、室町の美を次世代へ ~今後のスケジュール・寄附金の使い道~

今年度から、5年をかけた保存プロジェクトが始動します。室町時代の技術や美意識に敬意を払いながら、一つひとつの工程を丁寧に、心を込めて進めていきます。

この取組は、単なる修繕ではありません。それは、歴史の鼓動を次世代につなぐ再生の物語。

あなたの想いが、この塔に新たな命を吹き込みます。三溪園の次世代に継承する取組に、どうかお力添えをお願いいたします。

【スケジュール(予定)】

・2026年(令和8年)1月~ 耐震診断

・2026年(令和8年)4月~ 補強案策定、実施設計

・2027年(令和9年)頃~ 仮設工事・解体工事

・2028年(令和10年)頃~ 補修工事・組立工事・補強工事

・2029年度 保存プロジェクト完了(予定)

【今年度の寄附の使い道】

2026年1月から実施する、三重塔の耐震診断に活用させていただきます。

■「三溪園」の課題と未来像

1906年(明治39年)、実業家・原三溪が開園して以来、三溪園は、歴史的建造物と自然が調和する日本庭園として、四季折々の美しさとともに、創設者の美意識や文化への情熱を今に伝えています。

情緒豊かな庭園の景観をはじめ、歴史を物語る建造物や美術品を守りながら、文化活動の場などにも活用することで、その価値を未来へとつなげていきます。

保存と活用の両立を目指す三溪園の取組に、皆様の温かいご支援をお願いいたします。

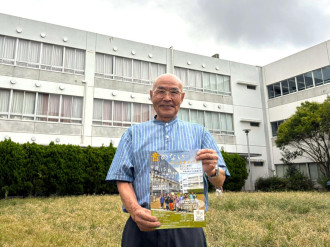

三溪園 園長 海野 晋哉

■今回のクラウドファンディングを通して目指すところ

三溪園は、明治時代に原三溪の意向により、個人邸宅の庭園でありながら広く一般に公開されてきました。横浜にある日本文化を堪能できる貴重な観光資源として、今後も大切に守り、次世代へと継承していきたいと考えています。

園内には、歴史的建造物や庭園など多くの文化財が点在しており、その維持管理には膨大な費用がかかります。その中でも、今回のクラウドファンディングでは、園内の象徴的な建造物の一つである「旧燈明寺三重塔」の保存を目的としています。室町時代に建てられたこの塔は、京都から移築され、三溪園の風景を象徴する存在として親しまれてきましたが、長年の風雨により、保存修理が急務となっています。

四季折々の自然の中に歴史的建造物が点在する、他にはない魅力を持つ三溪園。その価値を未来へとつなぐために、皆様の温かいご支援を賜れましたら幸いです。

また、今回のクラウドファンディングを通じて、三溪園の魅力をより多くの方々に知っていただき、「一度行ってみたい」「また訪れたい」と思っていただけるきっかけになれば幸いです。

横浜市 三溪園担当

■主な返礼品のご紹介

返礼品のお申し込みは、ふるさとチョイスより:https://www.furusato-tax.jp/gcf/4201?utm_source=prtimes&utm_medium=social

※このプロジェクトへの寄附はふるさと納税の対象となり、市内・市外在住問わず、税額控除を受けられます。

※横浜市内在住の方は、返礼品の申し込みはできませんのでご注意ください。

■ 問い合わせ

横浜市にぎわいスポーツ文化局観光MICE振興課 045-671-3546