逗子で津波からの「自転車逃げ地図」作り 渋滞などの課題も浮き彫りに

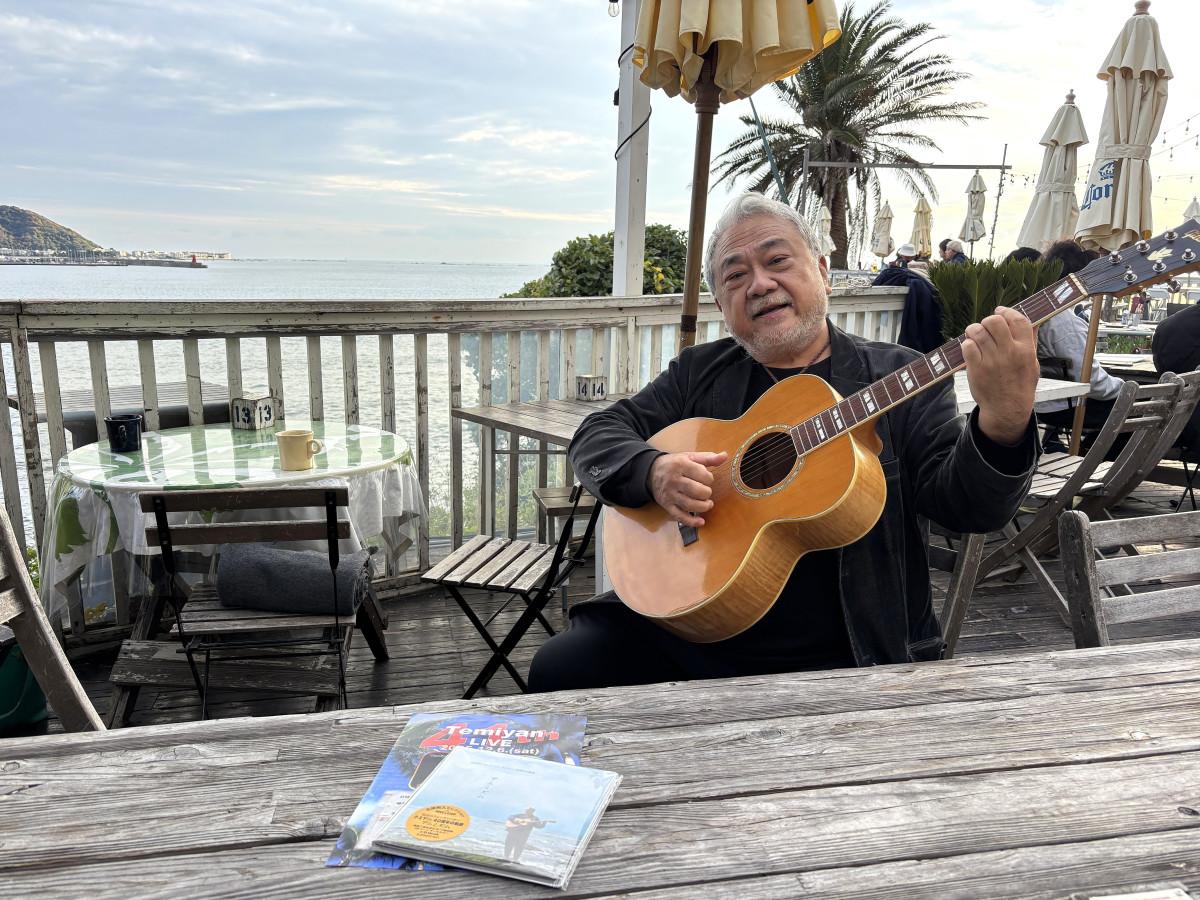

日本都市計画家協会(東京都千代田区)の「自転車まちづくり研究会」と「逃げ地図研究会」のコラボイベント「自転車逃げ地図を作ってみよう」が8月2日、逗子市内で開催された。

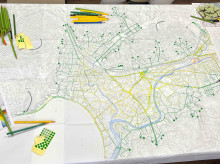

完成した「逗子 自転車逃げ地図」(分速120メートルバージョン)

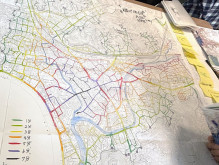

参加者は3班に分かれ、各班で逃げる目的場所として同市の指定避難場所を選び、逗子海岸をスタート地点に自転車で実際に目指した。その後、レンタルスペースに集合し、「逃げ地図作り」に取り組んだ。

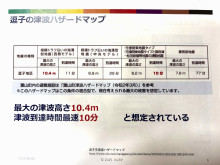

同市の「津波ハザートマップ」によると地震発生後10分で10.4メートルの津波が来るとされているため、最初に標高10メートルの等高線をなぞり、等高線と逃げ道との交点に印を付ける。その交点から分速120メートルと分速280メートルで1分ごとの距離を鉛筆で色分けして塗っていく。分速は実際にこの日、自転車で走った際の速さとした。

1級防災逃げ地図士の井上雅子さんによると、「普段は足の悪い高齢者などを基準に、避難目標地点から3分ごとに平均歩行速度43メートル/分で作る」という。「速さが2パターンになったのは、商店街には停車中の車が多く、渋滞で自転車がなかなか通れず時間がかかったので、渋滞に巻き込まれなかった自転車とそうでない自転車で分速が変わったため」と説明する。

参加者は土地勘のない人が多く、地図を頼りに最短ルートを選んだり、バス通りではない住宅街を選んだりしながら目的地に向かった。「町に慣れていないとどうしても駅に向かう商店街を走ってしまうが、自転車も走れなくなることが分かった」「住宅街は道が狭く、各家が自家用車で逃げ始めると自転車も通れなくなることを体験できた」などと感想を述べ合った。

一緒に参加した都市計画を専門とする明治大学教授の山本俊哉さんは「地図を作り終えて、渋滞に巻き込まれながらも10分あれば逃げ切れることが可視化できた一方、課題として、車はもちろん、自転車も渋滞に弱いことが分かった。逃げ地図作りは共同作業で、気づきも共有できる」とまとめ、「逃げる方法が複数あることを認識できたら、逃げ道も分散化できる」とも。