葉山で教育シンポジウム 上山口小児童が防災・商品開発、探求学習発表

葉山町教育委員会による学校教育シンポジウム「学校と地域がともにつくる探求的な学びについて」が3月31日、葉山町福祉文化会館(葉山町堀内)ホールで行われた。

東京学芸大学・荻上健太郎准教授の講話「学びの変化と背景」に続き、上山口小学校(葉山町上山口)の4年生・6年生(発表当時)の実践発表、パネルディスカッションの3部で構成。実社会とつながることが探求学習に大切なことを参加者で共有した。

自分たちが暮らす地域の自然災害について探求学習した4年生はフィールドウオークで危険箇所を確認し、防災活動をしている地域の人の話を聞いた。その結果、防災バッグの中身を考え、災害時に助け合うには日頃から近所の人とあいさつすることが大切だと強調した。

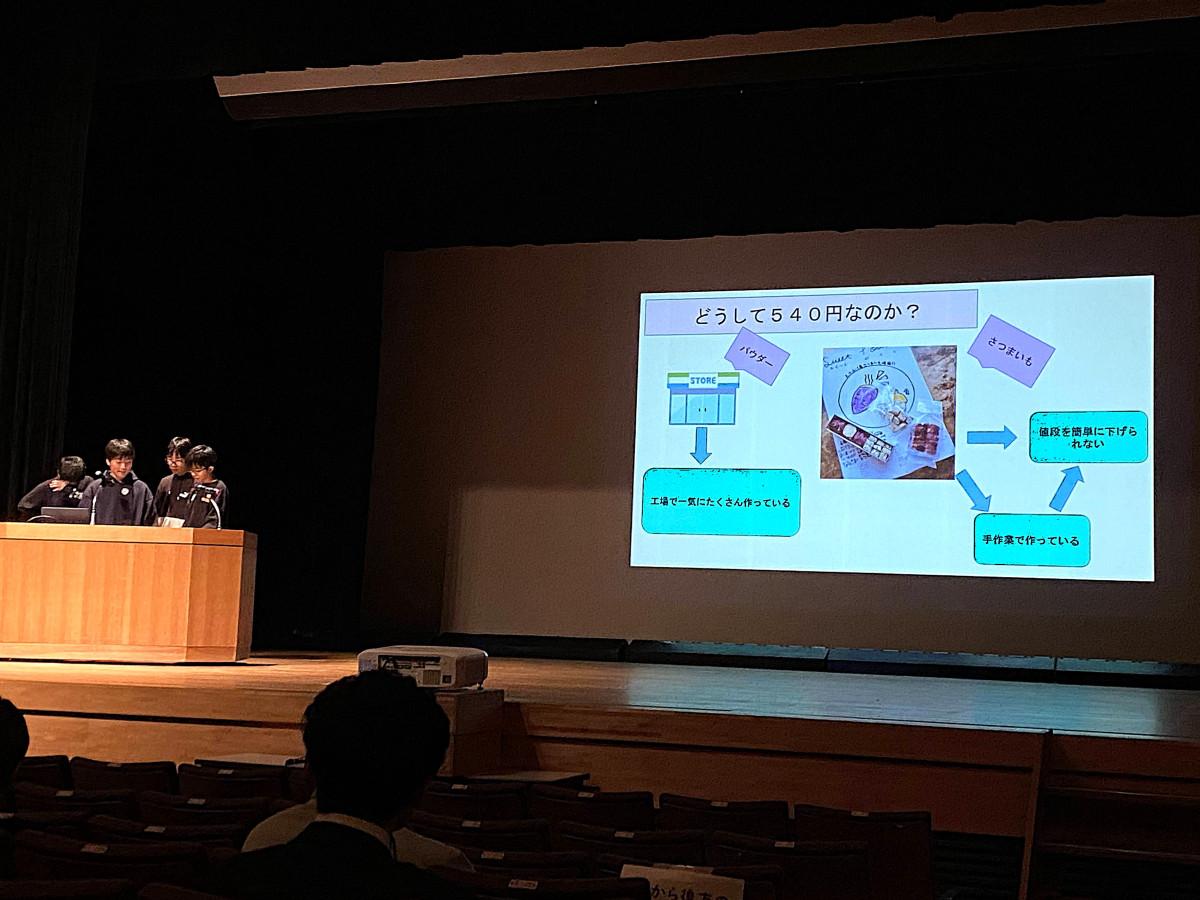

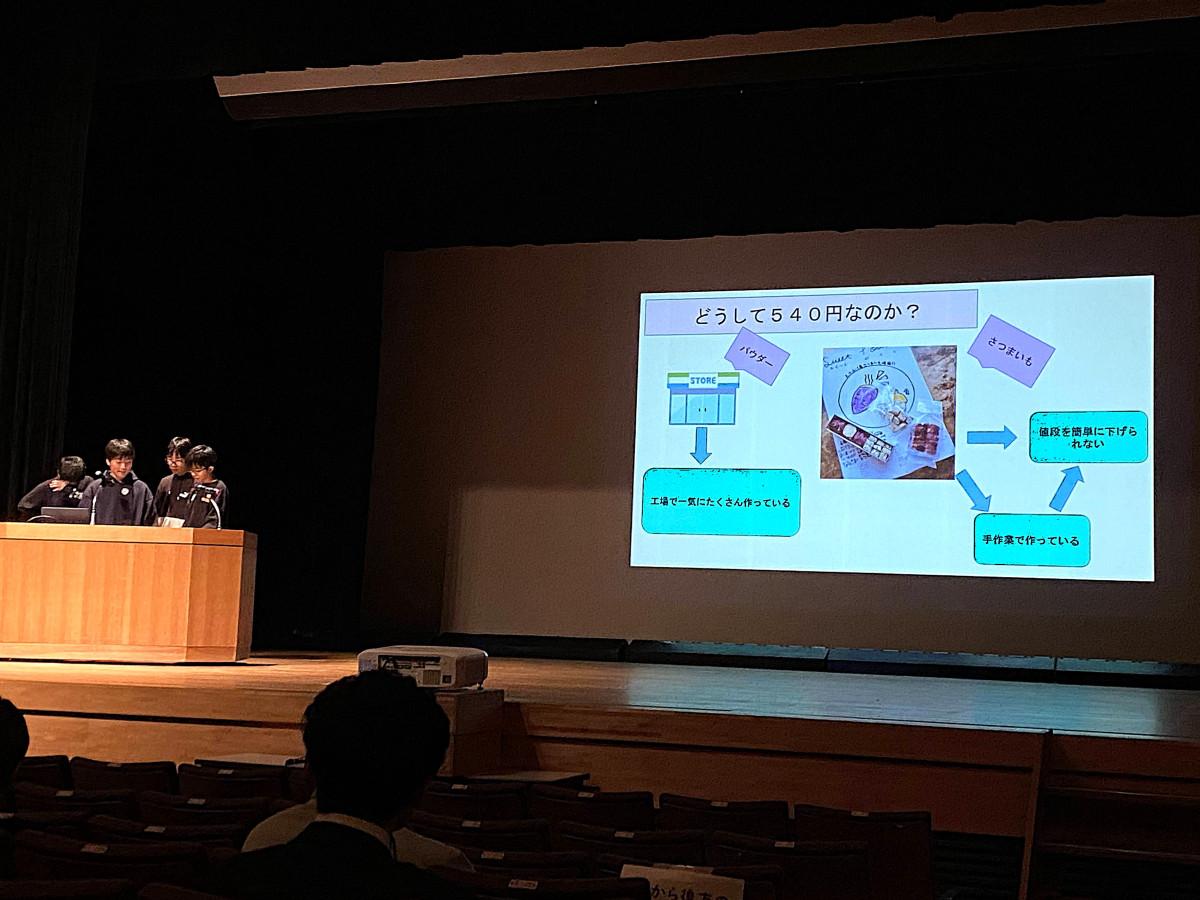

学校のファームでサツマイモを作り、地域の事業者らの仕事を見聞きしながら、商品開発・販売をした6年生は、製造・デザイン・経理・PRの4つのチームに分かれての取り組みを発表した。商品「ザク米(まい)も」「さくっ米(まい)も」は値付けも行い、スーパースズキヤ(逗子市逗子)や葉山中学校文化祭などで販売した。「あと400個販売しないと赤字になってしまう」などの課題が残ったものの、「この取り組みの一番の収穫は人とのつながりだった。将来を考える材料になった」とまとめた。

パネルディスカッションではファシリテーターの稲垣一郎教育長が「地域とつながって学ぶことを発見し、記録し、疑問を見つけ解決することをリフレクションしながら定着させていければ」と話した。

葉山町では本年度から、長柄小学校、南郷中学校の分離型小中一貫校が始まった。教育委員会では教育ウェルビーイング指標を取り入れた学校評価を小中学校全6校で実施、東京学芸大と連携して分析しながら小中一貫教育による最大の効果を目指し、探求的な学びを研究、実践していく。