微生物でストローを分解できる? 葉山・上山口小で実験、慶應大教授が指導

葉山町立上山口小学校(葉山町上山口)の6年生が9月8日と16日、慶応義塾大学理工学部の宮本憲二教授と「微生物」を使い、ストローの分解実験を行った。

色が変わった実験途中のストロー(右2本)と分解前のストロー(左)

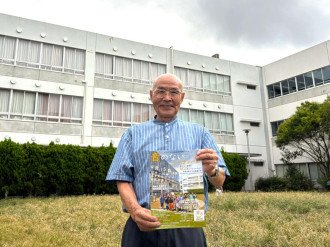

同町立小・中学校では2023年から、給食でカネカ生分解性バイオポリマーのストローを使っている。

実験を行うに当たり、6月に宮本教授が特別授業を行い、同大研究グループが鎌倉の土壌から発見した添加物を含まないポリプロピレン(PP)の分解菌について説明した。6年生は4年生の時にバイオマスストローを微生物が処理する様子を観察した。半年かけてやっと劣化した程度だったため、今回、新しい微生物での実験に期待して臨んだ。

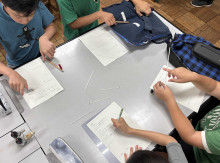

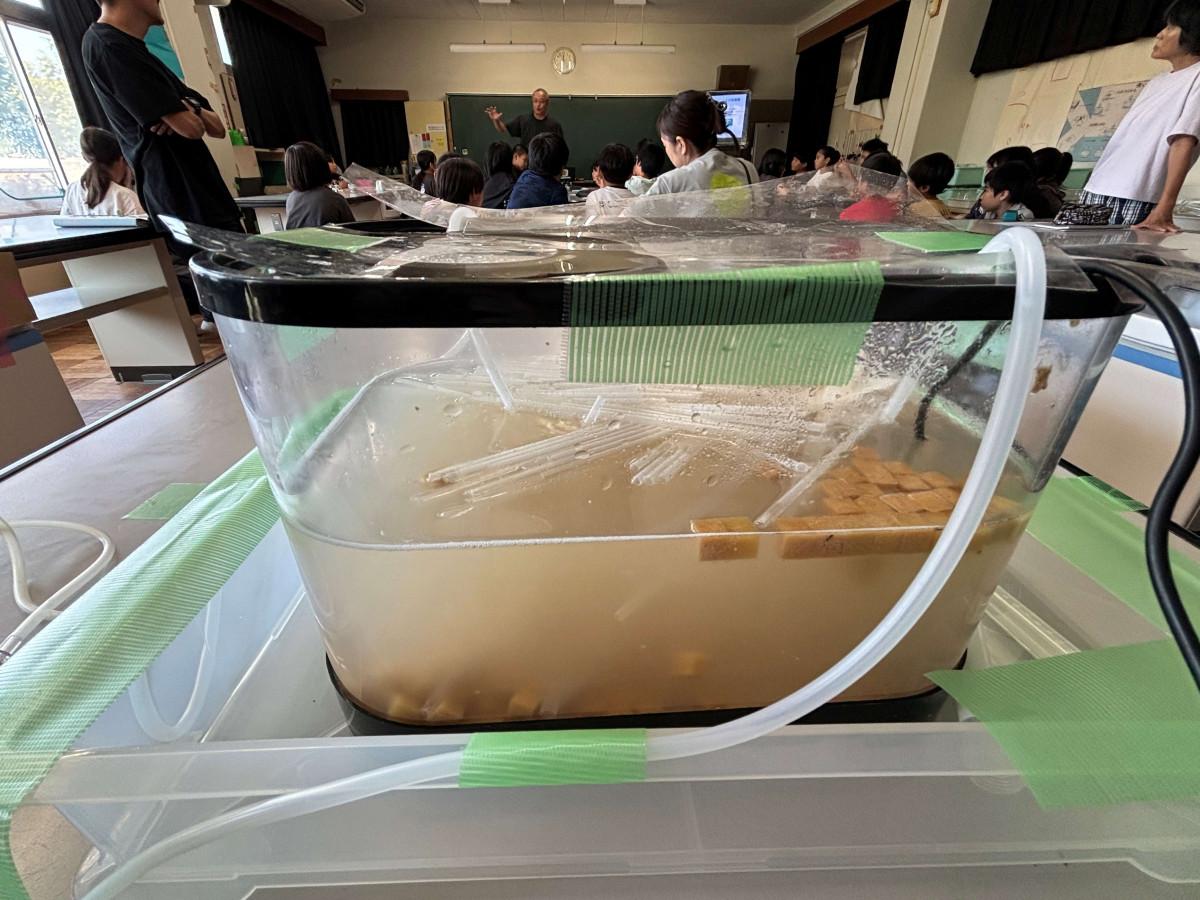

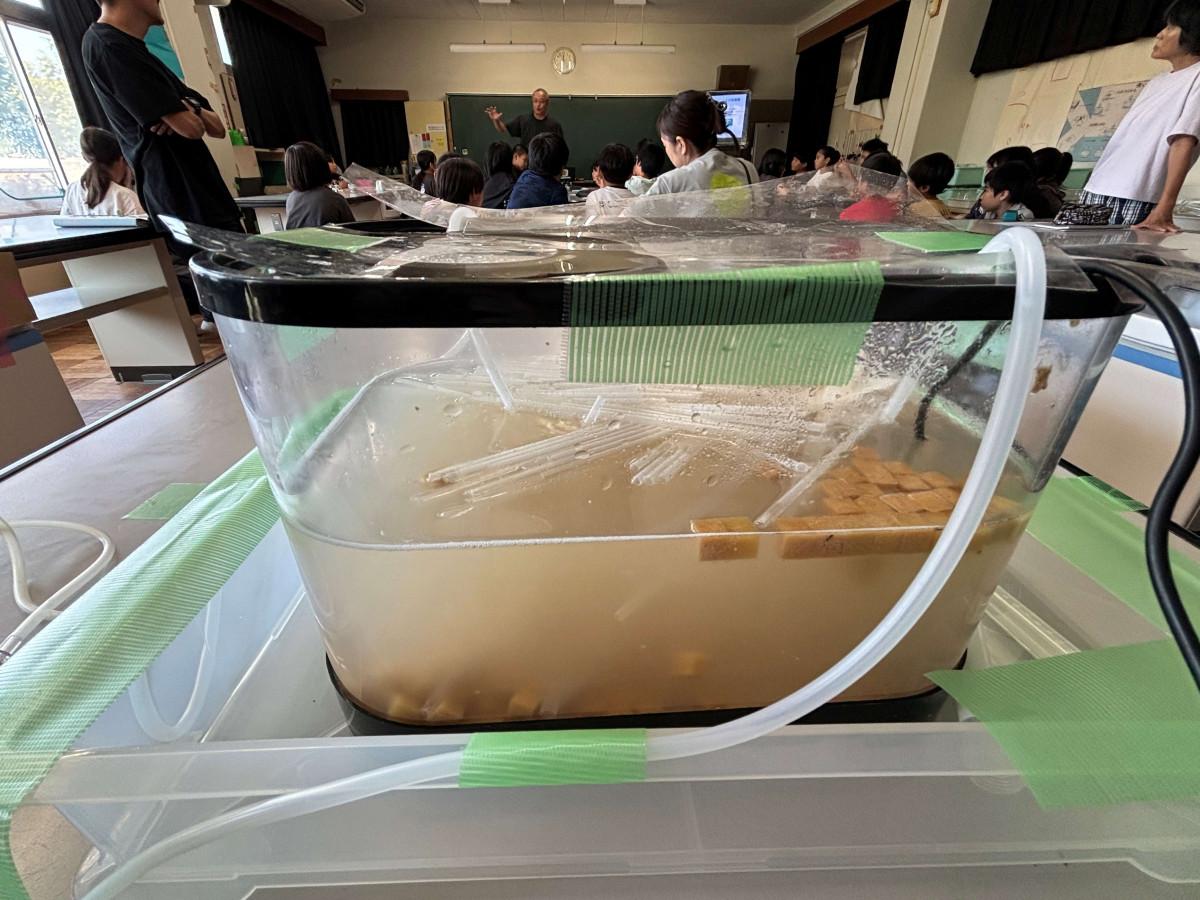

8日の授業では使い終えたストローを洗って100本を準備。理科室にしつらえた水槽には新しく発見したという微生物がすむサイコロ上のスポンジと微生物の餌となる窒素とリン酸を少量入れ、ポンプで酸素を送れるようにした。そこに児童がストローを入れた。宮本教授は「初めはストローの表面がツルツルなので微生物がすみ着くのが難しいかもしれないが、1週間後に期待してほしい」と話した。

16日の授業では、水槽の色が赤く変化していた。ストローを引き上げて観察。見た目はストローの形のままだったため児童らの表情は曇っていた。ところが触ってみると明らかにストローは薄くなり、表面が白くなって簡単に裂けるような状態になっていた。教授は酵素によって分解されていることを説明。

分解に時間がかかっている理由について、「理科室の暑さのせいかもしれない。微生物も人間と同じで活動するには適温がある」と宮本教授。「日本初の実験なので分からないことも多い。続けて観察してほしい」と呼びかけた。

19日、宮本教授が準備した水槽から小学校の水槽に移し替える際、児童らが再び観察。すると明らかに分解が進み、「あっ、ペラペラになってる」と児童らから思わず声が上がったという。

田中基校長は「6年生は4年生の時に別の方法で取り組んでいるので、それに比べれば分解されていることが分かったはず。実験がこのまま成功すれば学校で使ったストローをこの微生物だけで分解し、ごみを出さないですむことを児童らに日頃から教えることができる」と期待する。